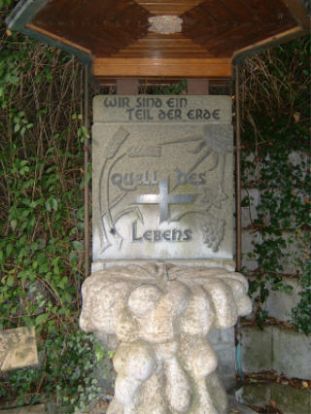

Der Grundstein zu diesem Heiligtum wurde gelegt am Fest der heiligen Hildegard, dem 17.9.1982. Die Kirche feierte zur Erinnerung an das 800. Geburtsjahr des heiligen Franz von Assisi das „Franziskanische Jahr“. Die feierliche Einweihung fand statt zu Beginn des Marienmonats, dem 1. Mai 1983, kurz nach der Eröffnung des „Außerordentlichen Heiligen Jahres“ durch Papst Johannes Paul II. Die feierliche Konsekration des Altares vollzog Weihbischof Leo Schwarz am 28.9.1984.

Das eigentliche Kleinod dieser Kapelle sind der Altarchristus und die Marienfahne. Sie stammen aus der Lagerkapelle im Offlag 401 Mulsanne/Sarthe in Frankreich. Sie zu bergen und für sie eine würdige Stätte zu errichten waren der eigentliche Grund für den Bau der Albertuskapelle. Vor diesen religiösen Symbolen haben viele von den 10.000 gefangenen Offizieren ihren Glauben gefunden oder wiedergefunden. Hier feierten sie die oft ergreifend gestaltete Liturgie, hielten sie mit Kirchenchor und gregorianischer Schola kirchenmusikalische Andachten und Feierstunden, hörten sie Vorträge bedeutender französischer Theologen – u.a. von Ives Congar – betrachteten sie Dias großer Kunstwerke und beteten sie um eine baldige und gesunde Heimkehr, um das Wohlbefinden ihrer Angehörigen und für die arme zerstörte Heimat. Hier holten sie sich Mut und Kraft zum eigenen Durchhalten.

Von künstlerisch begabten Gefangenen wurden diese Symbole, da in diesen schweren Zeiten alle geeigneten und erforderlichen Werkzeuge fehlten, mit denkbar einfachsten Mitteln erstellt.

So wurde aus einem stück Eichenholz von der Lagerküche der Christuskorpus mit amerikanischen Konservendosen, deren Ränder man auf den Lagergeleisen scharf geklopft hatte, oder alten gebrauchten Rasierklingen heraus geschnitzt. Es entstand ein echtes Kunstwerk.

Alles Elend im Antlitz des Gekreuzigten lässt den alles Leid überwindenden verklärten Zug nicht übersehen und die weit ausgespannten Arme geben dem Beter Ermutigung und Hoffnung.

Die Marienfahne besteht aus amerikanischen Mehlsäcken, auf die Tuchfetzen – u.a. Unterfutter aus den Uniformröcken – aufgeheftet wurde. Die Konturen des Jesusknaben und der Gottesmutter wurden hergestellt aus Fäden, die man aus den Bettdecken heraus gelöst hatte. Die Goldverzierung an Aureolen und Sandalen sind Kolbenringe von den Uniformmänteln der Marineoffiziere.

Tröstend hält die Mutter den betenden Gefangenen ihren Sohn entgegen.

Nach Auflösung des Offlag hat dann der letzte Lagerpfarrer Albert Dömer aus Wolfenacker Korpus und Fahne geborgen. Die Kreuzesbalken hat er dem Pfarrer von Mulsanne übergeben, in dessen Kirche sie nunmehr als Zeichen friedvoller Verbundenheit zwischen unseren Völkern aufbewahrt werden.

Der von Stefan Hardt angefertigte und durch ein strahlendes Kreuz als Auferstehungsaltar gekennzeichnete Marmorblock hat ein sichtbares Reliquiengrab.

Es birgt als bedeutendste Kostbarkeit einen Splitter vom Hl. Kreuz, durch Vermittlung von Bruder Hieronymus vom Patriarchen in Jerusalem geschenkt. Dazu kommen Reliquien des Hl. Albertus durch den Lateran in Rom, der Hl. Hildegard aus der Benediktinerinnenabtei in Eibingen, des zuletzt heilig gesprochenen Papstes Pius X., und der kleinen Hl. Therese von Lisieux. Auf Wunsch der französischen Bischöfe opferte und betete täglich eine ihrer Karmelitenschwestern für einen deutschen Lagerpfarrer und seine seelsorgerische Tätigkeit an seinen Kameraden.

Die Schutzmantelmadonna ist das Werk eines im Lager angeschossenen evangelischen Kameraden, der während seines Aufenthaltes im Krankenrevier auf Presspappe mit einfachsten Farben seine Frau, seine Kinder und sich selbst unter dem Mantel der Madonna gemalt hat. Es ist die ständige Leihgabe seines Kameraden Günter Gottmann, der dieses als Altarbild in der Kapelle des Lagers Lievin dienende Madonnenbild für die Heimat geborgen hat.

In dieser Kapelle werden auch die Briefe von zwei Päpsten aufbewahrt. Sie sind ein Zeugnis für die Bemühungen der Kirche um die deutschen Kriegsgefangenen und um den Frieden in dieser Welt. Der erste Brief ist eine Antwort des damaligen Nuntius in Paris, Angelus Roncalli – des späteren Papstes Johannes XXIII. – auf die Sorgen der deutschen Lagerpfarrer um ihre gefangenen Kameraden. Der zweite ist die Antwort Papst Pius XII. durch seinen Instituten beim päpstliche Staatssekretariat Erzbischof Montini – dem späteren Papst Paul VI. Es war eine Antwort auf die Adresse der letzten 3000 gefangenen Offiziere kurz vor ihrer Entlassung aus der Gefangenschaft. Der Originalentwurf dieser Adresse ist den Briefen beigefügt. Somit ist diese Kapelle zugleich eine Stätte der Erinnerung und ein Mahnmal zum Frieden.

Unter den Briefen ist eine Skizze des Lagers, angefertigt von einem Gefangenen.

Über den Papstbriefen ist eine Darstellung des Hl. Petrus – eine Keramik auf Klinker gebrannt. Sie ist ein Geschenk des Prof. Josef Derichs auch Eichenau bei München an die Baronin von Cetto, die es dann an die Kapelle gestiftet hat in Erinnerung an ihren plötzlich verstorbenen Gatten, der auch Gefangener im obigen Lager gewesen ist.